日本酒「十四代」の飲み方完全ガイド|初心者から上級者まで楽しむ家庭での温度・グラス・ペアリング・保存方法

本記事は、十四代をいちばん美味しく飲むための完全ガイドです。初めての方でも迷わないように、温度・グラス・テイスティング手順・料理との合わせ方・保存のコツまで、実践に必要な情報を網羅しました。気になる項目からどうぞ。

- 基本編:十四代を飲む前に知っておきたいこと

- 温度別ガイド:十四代は何度で飲むのが良いか

- グラス選び:香り重視か、食事重視かで使い分ける

- テイスティング手順:違いを見つける方法

- ペアリングの具体例:料理がもっとおいしくなる組合せ

- 保存・開栓後の取り扱い:劣化を防ぐポイント

- まとめ:十四代を楽しむためのポイント総括

おすすめの読み方は、まず「基本編」で全体像を把握し、次に「温度」と「グラス」で香りと味の出方を調整、実際に「テイスティング」してから「ペアリング」へ。開栓後は「保存」のコツで香味をキープしましょう。

- 1. 基本編:日本酒「十四代」を飲む前に知っておきたいこと

- 2. 温度別ガイド:日本酒「十四代」は何度で飲むのが良いか

- 3. グラス選び:日本酒「十四代」は香り重視か、食事重視かで使い分ける

- 4. テイスティング手順:日本酒「十四代」の違いを見つける方法(初心者〜中級者向け)

- 5. ペアリング(食事合わせ)の具体例:日本酒「十四代」で料理がもっとおいしくなる組合せ

- 5.1. ペアリングの基本原則

- 5.2. 前菜・小皿(軽やか系) — 香り系の十四代を低温で

- 5.3. 刺身・鮮魚 — 生の旨味を活かす冷酒選び

- 5.4. 魚介の旨味が強い料理 — バランス系で深みを支える

- 5.5. 野菜料理・和え物 — 透明感のある香りで軽やかに

- 5.6. 肉料理(赤身・鶏・豚) — 濃厚系で旨味を受け止める

- 5.7. スパイシー料理・刺激の強い味付け — 中和と引き立てのバランス

- 5.8. 揚げ物・フライ — 切れのある酒で口中を軽やかに

- 5.9. チーズ・発酵食品 — 熟成酒や濃厚系で深みを出す

- 5.10. デザート・甘味 — 軽い甘口で締める

- 5.11. 実践ワーク:ペアリングを作る3ステップ

- 5.12. よくある失敗パターンと改善策

- 5.13. ペアリングまとめ

- 6. 日本酒「十四代」の保存・開栓後の取り扱い

- 7. まとめ:日本酒「十四代」を楽しむためのポイント総括

基本編:日本酒「十四代」を飲む前に知っておきたいこと

十四代は単に「高級な日本酒」ではなく、銘柄ごとの個性が非常に明確で、飲み方や保存方法によって印象が大きく変わります。ここでは十四代をベストで楽しむために、事前に押さえておきたいポイントを詳しく解説します。初心者にも分かりやすく、かつ愛好家が読んでも納得できる情報量を目指しています。

1)十四代の系譜と特徴を知る

十四代は山形県高木酒造が醸すブランドで、近年は国内外で評価が高まり「幻の日本酒」と呼ばれることが多くなりました。ブランドとしての強みは次の通りです。

| 酒質の安定性 | 仕込みや管理に高い技術を持ち、毎年クオリティを保っている点。 |

|---|---|

| 香味設計 | 吟醸香を意識した華やかな香りと、米の旨味を生かす味の設計が巧み。 |

| 多様なラインナップ | 本丸のようなバランス系から、七垂二十貫のような超プレミアムまで幅広い。 |

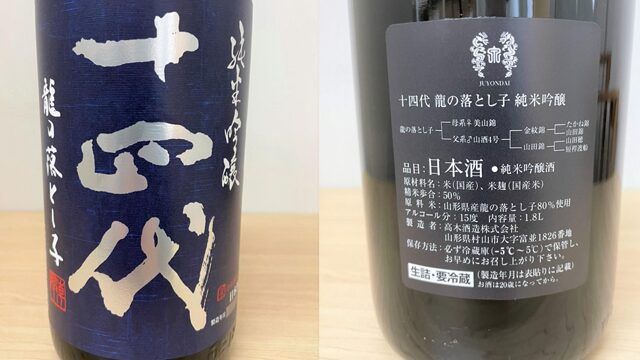

銘柄ラベルに記載された「精米歩合」「酒質表示(純米・吟醸・大吟醸等)」は必ずチェックしましょう。

2)銘柄の“系統”をまず把握する

十四代を飲み比べるとき、まずは「どの系統か」を把握するのが近道です。大まかな系統分けは次の通りです。

| 香り系(吟醸・大吟醸) | 龍の落とし子、吟撰、七垂二十貫など。果実や花の香りが主役。 |

|---|---|

| バランス系(オンザテーブル向け) | 本丸など。香りと旨味のバランスが良く、食事と合わせやすい。 |

| 旨味系(純米・特別純米、中取り) | 米の厚み・旨味が主体。ぬる燗でも化けるタイプもある。 |

| 熟成系(秘蔵酒・古酒) | 時間変化を楽しむタイプ。色・香りのニュアンスに変化が出る。 |

飲む前にラベルで系統(純米か吟醸か、精米歩合は何%か)を確認すると、適切な飲み方が判断しやすくなります。

▼十四代の種類と味わいの違いについてはこちらの記事もご覧ください

3)ラベルの読み方とチェックポイント(買う前に必ず)

十四代を購入するときにラベルで見るべき重要ポイントは次の通りです。

| 酒質表示 | 「純米」「純米吟醸」「純米大吟醸」などで製法と向き合い方が分かる。 |

|---|---|

| 精米歩合 | 数値が低いほど磨かれて香り寄り(例:40%は大吟醸寄り)。 |

| 製造年月・出荷年月 | 鮮度命の銘柄は製造年・出荷月をチェック。特に吟醸系は新しさが大事。 |

| 保存方法表示 | 冷蔵推奨か常温保存可かの記載も確認。 |

ネットで買う場合は商品ページに「出荷時期」「保管状況(蔵直か倉庫保管か)」が明記されているか確認しましょう。

4)実際に飲む前の“準備” — 用意しておくと良いもの

十四代をベストな状態で楽しむための推奨アイテムは次の通りです。

| ワイングラス(香り重視)とぐい呑み(食中酒用) | 同じボトルでもグラスで印象が変わります。 |

|---|---|

| 小型の保冷バッグや氷水 | 冷やす時間をコントロールするために便利。 |

| 温度計 | 冷却温度や燗の温度を正確にしたい場合にあると安心。 |

| メモ帳/評価シート | 飲み比べの際、香りや味わいを記録すると好みが明確になります。 |

5)購入ルート別の注意点(正規店・通販・転売)

十四代は人気銘柄であるため偽物や過度な転売が問題化します。購入時の安全策は次の通りです。

| 正規取扱店・特約店を優先 | 蔵元サイトや都道府県の酒販組合などで正規店リストが確認できる場合がある。 |

|---|---|

| 通販は出荷履歴と保管状況を確認 | 商品の出荷年月、倉庫保管の温度管理が明記されているかチェック。 |

| オークション・フリマは要注意 | 価格が極端に安い/異様に高い場合は真贋や保存状況を疑う。 |

▼十四代の正規取扱店・特約店についてはこちらの記事もご覧ください

6)飲む順番のコツ

複数の十四代を飲み比べるときは、香りが繊細なもの→バランス系→濃厚系→熟成系の順で試すと味の比較がしやすいです。

| 軽く香りを楽しむ | 吟撰・槽垂れ |

|---|---|

| バランス系で舌を慣らす | 本丸 |

| 米の旨味を味わう | 中取り純米 |

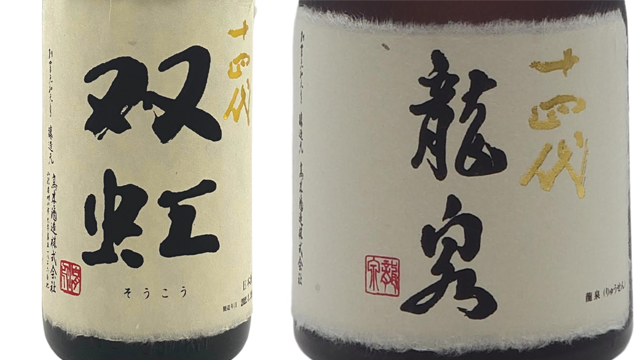

| プレミアム、濃厚・複雑 | 七垂二十貫・双虹 |

| 最後に熟成香を楽しむ | 秘蔵酒 |

7)実用メモ:よくある誤解とその対処法

| 「高価=常に味が濃くて良い」 | 高価な銘柄は繊細で「少量で深く味わう」タイプが多い。 |

|---|---|

| 「ワイングラスは邪道」 | 香りを楽しむツールと割り切れば、吟醸系の十四代には非常に有効。 |

| 「燗にしてはいけない」 | 純米系や熟成酒は燗で旨味が開く場合がある。銘柄により使い分ける。 |

温度別ガイド:日本酒「十四代」は何度で飲むのが良いか

日本酒は「温度」で表情が大きく変わります。十四代のように香りや味わいの層が繊細な銘柄では、適切な温度選びが美味しさを左右します。ここでは細かい温度レンジごとに「どんな特徴が出るか」「どの銘柄に向くか」「具体的な冷却・燗のやり方」まで丁寧に解説します。

温度レンジ別の特徴(概観)

| 極冷 (約0〜5℃) | 非常にキリッと引き締まり、シャープな酸味と清涼感が楽しめます。フレッシュ感重視の「槽垂れ」や若い吟醸酒に◎。 |

|---|---|

| 冷酒 (約5〜10℃) | 芳醇な吟醸香が立ち、フルーティーさが最も楽しめるレンジ。「龍の落とし子」や「七垂二十貫」のような香り系に最適。 |

| やや冷 (約10〜15℃) | 香りと旨味のバランスが良く、食事と合わせやすい。多くの「本丸」や「吟撰」のベスト温度帯。 |

| 常温 (約15〜20℃) | 香りは落ち着き、米の旨味やコクが前面に出る。「純米」・「特別純米」や「中取り系」に向く。 |

| ぬる燗 (約38〜45℃) | 旨味が膨らみ、まろやかさが出る。「純米系」や「熟成酒」を一段と美味しくする温度帯。 |

| 上燗〜熱燗 (約45〜55℃) | 香りが飛びやすくなるため繊細な吟醸系には不向き。厚みのある「熟成酒」や料理寄せの酒に限定的におすすめ。 |

銘柄別の推奨温度(実用ガイド)

ここでは代表的な十四代銘柄ごとに、「まず試してほしい温度レンジ」と「理由」を示します。実際は好みとそのボトルの状態(リリース年・熟成年)で微調整してください。

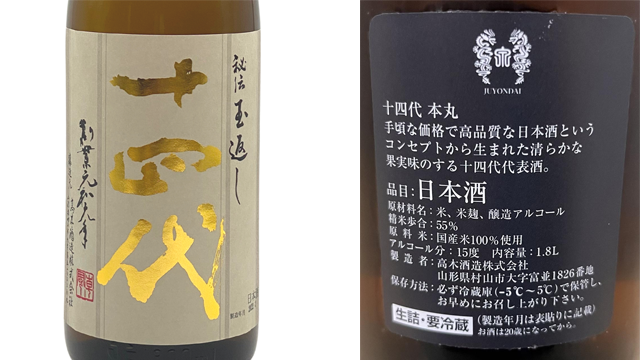

本丸(秘伝玉返し)

| おすすめ温度 | 10〜15℃(やや冷) → バランス重視で香りと旨味の両方を楽しめる。 |

|---|---|

| 試してほしい変化 | 冷やし(8℃前後)でフルーティーに、常温で米の旨味を堪能。 |

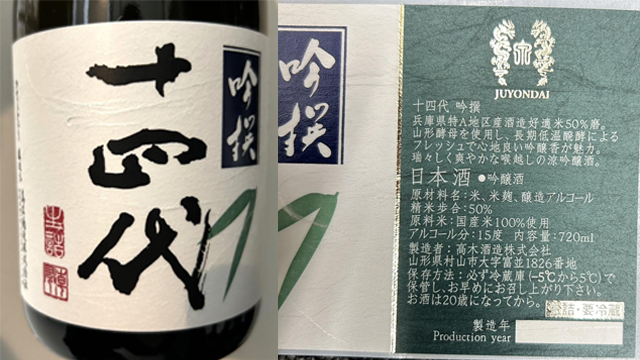

吟撰

| おすすめ温度 | 5〜10℃(冷酒) → 繊細な吟醸香を立たせる。 |

|---|---|

| 試してほしい変化 | 極冷(3〜5℃)で切れ味を出すと食中での相性が増す。 |

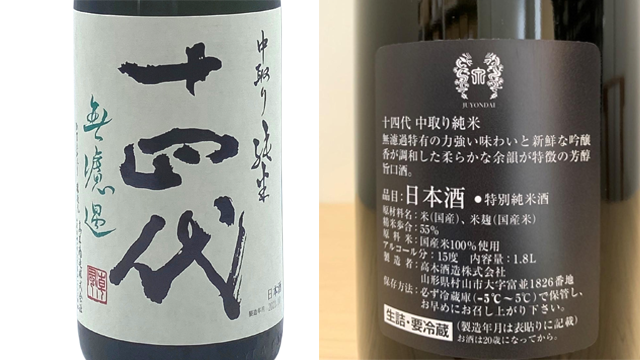

純米・特別純米(中取り系含む)

| おすすめ温度 | 常温〜ぬる燗(15〜42℃) → 米の旨味を主体に楽しめる。 |

|---|---|

| 試してほしい変化 | ぬる燗(38〜42℃)で旨味が膨らむ/軽く燗をつけるとコクが増す。 |

七垂二十貫(純米大吟醸)

| おすすめ温度 | 5〜8℃(低温冷酒) → 華やかな香りと繊細な味わいを最大化。 |

|---|---|

| 試してほしい変化 | 若いロットは低温で、熟成ロットはやや高めにして余韻を楽しむ。 |

龍の落とし子

| おすすめ温度 | 5〜10℃(冷酒) → 透明感ある果実香を引き出す。 |

|---|---|

| 試してほしい変化 | ワイングラスで低温から少しずつ温度を上げて香りの変化を追う。 |

双虹・龍泉・秘蔵酒(希少系)

| おすすめ温度 | 5〜15℃(冷酒〜やや冷)/熟成個体は常温〜ぬる燗も検討 |

|---|---|

| 試してほしい変化 | 少量ずつ温度を変えて味わいの“層”を確認するのがおすすめ。 |

銘柄別の推奨温度まとめ

| 銘柄 | おすすめ温度 | 試してほしい変化 |

|---|---|---|

| 本丸 (秘伝玉返し) | 10〜15℃ (やや冷) | 冷やしでフルーティー 常温で旨味 |

| 吟撰 | 5〜10℃ (冷酒) | 極冷で切れ味 冷酒で吟醸香 |

| 純米・特別純米 (中取り系含む) | 15〜42℃ (常温〜ぬる燗) | ぬる燗で旨味増 常温でコク |

| 七垂二十貫 (純米大吟醸) | 5〜8℃ (低温冷酒) | 低温で華やか やや高めで余韻 |

| 龍の落とし子 | 5〜10℃ (冷酒) | 低温から温度上昇で 香り変化 |

| 双虹・龍泉・秘蔵酒 (希少系) | 5〜15℃ (冷酒〜やや冷) ※熟成系は常温〜ぬる燗 | 温度を変えて 味わいの層を確認 |

▼十四代のおすすめランキングについてはこちらの記事もご覧ください

具体的な冷却方法(家庭でもできるプロのコツ)

適温に冷やすための実践的なテクニックを紹介します。短時間で理想温度に近づける方法や、風味を損なわないための注意点も含みます。

方法A:冷蔵庫でゆっくり冷やす(最もダメージが少ない)

| 冷却方法 | ボトルごと冷蔵庫に入れ、3〜6時間程度で冷える(量や冷蔵庫の性能で前後) |

|---|---|

| ポイント | ワインと同じくゆっくり冷やすことで香りの劣化を抑えられる |

方法B:氷水で短時間急冷(すぐ飲みたいときの定番)

| 冷却方法 | 氷水を入れた保冷ボックスやボウルにボトルを入れ、15〜30分で5〜10℃に到達 |

|---|---|

| ポイント | 冷たい水に塩をひとつまみ入れると冷却効率が上がる(凍りにくい環境で有効) |

方法C:冷やしグラスを使う

| 冷却方法 | グラス自体を冷凍庫に10〜20分入れて冷やしておく |

|---|---|

| ポイント | 注いだ時点で温度が上がりにくく、低温での香り維持に有効 |

注意点:急激な温度変化は香りを壊すことがある

特に吟醸系は温度ショックに弱い場合があります。冷蔵庫→瞬間的に氷に入れるなど、極端な温度変化は避けるのが無難です。

燗酒の付け方(ぬる燗〜熱燗まで)

燗は温度管理が肝心です。以下は家庭で実践できる手順です。

道具の選び方

| 燗付け器(電気式) | 温度が一定に保てるので初心者向け |

|---|---|

| 湯煎式(やかん+徳利) | 小鍋に湯を沸かし、火を止めて徳利を入れて温度を調整。温度計があると確実 |

| 電子レンジ | ムラが出やすいので推奨しない。使う場合は短時間ずつ様子を見て調整 |

ぬる燗(約38〜42℃)の付け方(湯煎)

| 湯煎の手順 | 鍋にお湯を沸かし火を止め、徳利を入れて1〜2分待つ |

|---|---|

| ポイント | 温度計を使って温度をチェック。38〜42℃が目安。高すぎる場合は一度取り出して冷ます |

| 飲み方 | 温度が安定したら器に注いで少量ずつ楽しむ |

上燗〜熱燗(45〜55℃)の付け方

こちらは厚みのある酒向け。高温は吟醸香を飛ばすので、純米系や熟成酒のみで試してください。

温度調整時のトラブルと対処法

香りが飛んでしまった(香りが弱い)

| 原因 | 高温(特に燗のかけすぎ)や長時間の保管による酸化が考えられます |

|---|---|

| 対処 | 一旦冷やして(冷蔵庫で短時間)からワイングラスで低温→常温と段階的に温度を上げ、香りの復元を試みる |

味がぼやける・平坦に感じる

| 原因 | 温度が低すぎる場合や、逆に高すぎてバランスが崩れた可能性 |

|---|---|

| 対処 | 少し温度を上げる(5〜10℃ほど)か、ぬる燗で旨味を引き出す |

燗をつけたら渋みが出た

| 原因 | もともと渋みや雑味がある(品質や劣化による)か、高温により苦味が強調された可能性 |

|---|---|

| 対処 | 温度を下げて再評価。保存状態やボトルの出荷時期を確認する |

実験:温度を変えてみると味はどう変わるか(簡易テスト)

家庭でできる簡単な比較テストの手順は次の通りです。

| 手順 | 同じボトルを3つのグラスに注ぐ (各グラスは同じ量にする) |

|---|---|

| 温度設定 | 一つは冷酒(5〜8℃)、 一つはやや冷(12〜15℃)、 一つは常温(18〜20℃)に設定 |

| 比較方法 | 香り→一口→余韻の順に比較し、それぞれの印象をメモする。どの温度帯で「香り」「旨味」「余韻」が最も好みかを確認する |

このテストを行うだけで、あなたの好みの“最適温度”が驚くほどはっきりします。

温度別ガイドまとめ

十四代は銘柄と状態によって最適温度が異なりますが、一般的な指針は次の通りです。

| 吟醸系・高精白の純米大吟醸 | 5〜10℃(低温冷酒) |

|---|---|

| 本丸のようなバランス系 | 10〜15℃(やや冷) |

| 純米系・中取り・熟成系 | 常温〜ぬる燗(15〜42℃) |

最終的には「少量ずつ温度を変えて試す」ことが、十四代を最も楽しむ近道です。次のセクションでは、グラス選びやテイスティングの詳細(器具別の利点・現場での使い分け)を深堀りします。

グラス選び:日本酒「十四代」は香り重視か、食事重視かで使い分ける

十四代の魅力は「香り」と「味わいの繊細さ」にあります。適切なグラスを選ぶことで、同じ一本でも印象が大きく変わることがよくあります。ここでは用途別(香り重視・食事重視・燗酒用など)におすすめの器具と、実践的な使い分け・手入れ方法まで詳しく解説します。

1)基本の考え方:何を重視するかで器を選ぶ

| 重視 | おすすめのグラス | 理由 |

|---|---|---|

| 香りを最大化したい | 口がすぼまったワイングラス リーデル系 | 香りがまとまりやすく、繊細な吟醸香を拾いやすい |

| 食事と合わせる 飲みやすさ重視 | ぐい呑みやおちょこ 平盃(皿タイプ) | 口当たりがダイレクトで、合わせる料理を引き立てる |

| 燗酒を楽しむ | 陶磁器の徳利 お猪口や燗用の片口 | 片口で温度感を確かめやすく、燗酒向き |

2)おすすめ器具とその特徴(用途別)

ワイングラス(形:ボルドー型/チューリップ型/リーデル-type)

| 長所 | 香りを閉じ込める形状で、吟醸香や果実香を明瞭に感じられる。視覚的にも洗練され、鑑賞性が高い。 |

|---|---|

| 短所 | 食中で多人数に配るには向かない(割れやすく扱いに注意)。 |

| おすすめ銘柄 | 龍の落とし子、七垂二十貫、吟撰などの香り系 |

| 使用のコツ | グラスの底を持って回し、香りを立たせてから鼻元へ運ぶ。注ぎ過ぎない(グラスの1/3程度が目安)。 |

ぐい呑み・おちょこ(陶器・磁器)

| 長所 | 伝統的で食事との相性が良く、口当たりがまろやかに感じられる。保温性も高く、燗酒に適する。 |

|---|---|

| 短所 | 香りの立ち方はワイングラスほど顕著ではない。 |

| おすすめ銘柄 | 本丸、純米・特別純米、ぬる燗にする純米系 |

| 使用のコツ | 食事と合わせるときは盃を小さめに注ぎ、少しずつ飲むと料理との相性を確認しやすい。 |

片口・徳利(燗付け用)

| 長所 | 燗酒を付ける際の定番。徳利でじっくり温度を保てるほか、片口だと注ぎやすく温度確認がしやすい。 |

|---|---|

| 短所 | 特になし。注意点としては温度管理を誤ると味が崩れやすい。 |

| おすすめ銘柄 | 純米系、秘蔵酒、熟成酒 |

| 使用のコツ | 燗付け後は一度茶碗に注いで温度を確認し、適温になったら少量ずつ味わう。 |

ガラス製の平盃・猪口(モダンデザイン)

| 長所 | 見た目の美しさと実用性を両立。視覚で色合いを楽しみつつ、香りもほどよく感じられる。 |

|---|---|

| 短所 | 香りの立ち方はワイングラスほど顕著ではない。 |

| おすすめ銘柄 | 槽垂れ・フレッシュリリース系、本丸のスタンダードライン |

| 使用のコツ | 色の薄いグラスを選ぶと酒色の違いも確認しやすい。 |

3)グラスのサイズ・形状が味わいに与える影響

グラスは「容積」「飲み口の開き具合」「ガラスの厚み」によって香りの立ち方や温度保持が変わります。ポイントは次の通りです。

| 容積 | 大きいほど香りが回りやすく、複層的な香りを感じやすい。 |

|---|---|

| 飲み口の開き具合 | すぼまっていると香りがまとまり、鼻に届きやすい。 |

| ガラスの厚み | 薄いと温度変化に敏感で低温を保ちづらいが、口当たりが繊細に感じられる。 |

4)銘柄別の器の使い分け

| 銘柄 | おすすめグラス・器 | 飲み方・ポイント |

|---|---|---|

| 龍の落とし子 七垂二十貫 | ワイングラス (香り重視) | 常温で香りの変化を追う |

| 吟撰 | ワイングラス(低温) 食中は小さめのグラス | 低温で香りを楽しむ 食中は口当たり重視 |

| 本丸 (秘伝玉返し) | ぐい呑み やや冷でワイングラスも可 | 食中酒として安定 |

| 純米(中取り) 秘蔵酒 | 徳利+小鉢 | 常温〜ぬる燗で安定した飲み方 |

5)手入れと保管:香りを損なわない管理法

洗い方の基本

| 器の種類 | 洗浄・取り扱いのポイント |

|---|---|

| ワイングラス ガラス器 | 中性洗剤を薄めて手洗い。スポンジで優しく洗う。強く擦ると微細な傷がつき香りに影響する |

| 陶器 | 急冷急加熱を避ける。温度差でひび割れしやすいため注意 |

乾燥・保管

| 器の管理 | ポイント |

|---|---|

| 乾燥 | 洗ったら柔らかい布で拭き、風通しの良い場所で完全に乾かす |

| 収納 | 倒れにくい位置に収納。ほこり対策として蓋付きか逆さ保管を検討 |

6)2つのグラスで飲み比べるやり方

| 飲み比べ方法 | 手順・ポイント |

|---|---|

| 同量注ぐ | 同じ銘柄の酒をワイングラスとぐい呑みに同量ずつ注ぐ(各グラスは1/3程度まで) |

| 香りと味わいの確認 | ワイングラスは香り重視、ぐい呑みは口当たりと料理との相性を想像して味わう |

| メモ | どちらがより香りを感じたか、食事と合わせるならどちらかを記録して次回に活かす |

7)よくある質問

Q:安価なワイングラスでも大丈夫ですか?

A:ある程度は問題ありません。極端に厚手で形が崩れたものは避け、なるべく口が細めで透過性の高いグラスを選ぶと良いでしょう。家飲み用に1〜2脚の良いワイングラスがあると世界が広がります。

Q:電子レンジでグラスを温めても良い?

A:おすすめしません。ムラができやすく、急激な温度変化でグラスが割れるリスクがあります。燗付けは湯煎や燗器を使うのが安全です。

8)グラス選びまとめ

グラスは十四代の魅力を引き出す重要な要素です。

香りを楽しみたいときはワイングラス、食事と合わせたいときはぐい呑み、燗は徳利&盃という基本ルールを押さえつつ、実際には「自分の好み」を大切にしてください。まずはワイングラスとぐい呑みの2種類を用意して、飲み比べを楽しむことをおすすめします。

テイスティング手順:日本酒「十四代」の違いを見つける方法(初心者〜中級者向け)

十四代のような繊細で多様な銘柄を正しく評価するには、体系的なテイスティング手順が有効です。ここでは家庭でもできる実践的なステップを詳しく解説します。メモテンプレートや比較方法も用意しているので、飲み比べで得たデータを蓄積し、好みを客観的に整理できます。

テイスティングの準備(環境と道具)

| 環境 | 香りの強いもの(香水・香りの強い食品・喫煙など)がない静かな場所。温度は室内で一定に。 |

|---|---|

| 道具 | ワイングラス(香り用)、ぐい呑み(食事用)、水(口直し用)、無味のクラッカーやパン(中和用)、メモ帳または評価シート、タイマー/ストップウォッチ。 |

| 量 | 銘柄ごとに20〜30ml程度を用意(飲み比べに十分かつ過剰摂取を避ける量)。 |

ステップ1:外観を観察する(視覚)

| 目的 | 色や粘性(脚の出方)で熟成度や醸造特性を推測する。 |

|---|---|

| 色 | グラスを白い背景にかざし、色の濃さ(無色〜淡いレモン色〜琥珀)を確認。 |

| 透明度 | 光にかざして透明度をチェック(濁りがある場合はにごり系か熟成の可能性)。 |

| 脚 | グラスを回して脚(リヴス)の出方を見るとアルコール感や甘みのヒントになる。 |

ステップ2:香りを嗅ぐ(嗅覚)

| 目的 | 香りのタイプ(果実・花・麹・乳酸・熟成香など)と強さを把握する。 |

|---|---|

| スワリング | グラスを軽く回して香りを立たせる(軽めに)。 |

| 嗅ぎ方 | 鼻から数cm離して深呼吸するように3回ほど嗅ぐ。最初に来るトップノート(第一印象)をメモ。 |

| 時間 | 時間を置いて再度嗅ぎ、ミドルノートやベースノート(時間経過で出てくる香り)を確認。 |

よく出る香りの語彙例:白桃、梨、リンゴ、メロン、白い花、バニラ、麹、バナナ(酵素的)/熟成ならナッツ、干し果実、キャラメル、革など。

ステップ3:一口含む(味覚)

| 目的 | 甘味・酸味・塩味・苦味・旨味のバランスを把握する。 |

|---|---|

| 方法 | 少量を含み、舌先・舌中央・舌奥で感じる違いを観察する。 |

| 風味の広げ方 | 口の中で軽く転がし、空気を少し混ぜる(ソーシャリングの要領)。 |

| 余韻 | 飲み込み後の余韻(長さ、味の残り具合)を計測(短・中・長)してメモする。 |

評価の着眼点:最初に来る印象(甘・辛・酸)、中間の展開(コク・ボディ感)、余韻(複雑さと持続性)。

ステップ4:総合評価(点数を付ける)

感覚だけでなく、次のテンプレで点数化すると比較が容易になります。各項目は10点満点で評価し、合計で総合評価を出す方法がオススメです。

| 十四代 テイスティング評価シート(サンプル) | |

|---|---|

| 銘柄 | 例:十四代 本丸 |

| 日付 | 2025-09-21 |

| 温度 | 15℃(常温) |

| 外観(色・透明度) /10 | 8 |

| 香りの強さ・質(トップ〜ベース) /10 | 9 |

| 味のバランス(甘・酸・旨味) /10 | 10 |

| 余韻の長さと質 /10 | 9 |

| 一貫性(温度・時間経過での変化) /10 | 8 |

| 飲みやすさ(総合の飲みやすさ) /10 | 9 |

| 合計 /60 | 53 |

| コメント(自由記述) | 香り華やかで、余韻も上品。食中酒としても万能。 |

ステップ5:食事との合わせテスト(ペアリング)

飲み比べ後は小さな一皿ずつ(刺身・チーズ・焼き物など)とペアリングして、どの組み合わせが良いかを試します。ポイントは次の通りです。

| 味のリセット | 一皿ごとに水やクラッカーで口を中和する。 |

|---|---|

| ペアリング評価 | 効果を「引き立てる」「中和する」「ぶつかる」の3段階で判定。 |

| 記録と蓄積 | 評価をメモし、銘柄ごとの料理との相性を蓄積する。 |

応用:ブラインドテイスティング(精度を上げる練習法)

情報(銘柄名・価格)に引っ張られない評価を行うためにブラインドテストは有効です。方法は次の通りです。

| 準備 | ラベルを隠すか紙袋に入れ、同一銘柄を複数回混ぜる。 |

|---|---|

| テイスティング方法 | 異なる銘柄を順不同で提供し、香り・味のみで特徴を記録する。 |

| 評価の精度向上 | 後でラベルを公開し、評価のブレを分析して精度を上げる。 |

注意:アルコール耐性には個人差があるため、少量ずつテストを行い、飲み過ぎない配慮を。

テイスティングで使える感覚語彙(表現例)

レビューを書く際に使いやすい語彙をまとめました。香り・味・余韻の表現に活用してください。

| 香り | 白桃、梨、リンゴ、メロン、柑橘、バニラ、花、フェノール的スパイス、麹香、乳酸香、酵母由来のバナナ香 |

|---|---|

| 味わい | 柔らかい甘み、シャープな酸、厚みのある旨味、ミネラル感、ほのかな苦味 |

| 余韻 | 短い・中程度・長い/クリーン・複雑・スパイシー・ナッティ |

よくあるミスとその改善策

| ミス | 改善方法 |

|---|---|

| 香りの強い食品の近くでテイスティング | 香りのない環境を整える |

| 一度に多くの種類を飲み過ぎる | 1回に3〜4種類まで、休憩を入れる |

| 評価が主観的すぎる | 評価基準(上のシート)で数値化する |

ペアリング(食事合わせ)の具体例:日本酒「十四代」で料理がもっとおいしくなる組合せ

十四代は銘柄ごとに香りや味わいの方向性が異なるため、料理との相性を考えると一層楽しめます。ここでは前菜〜メイン〜デザートまで、具体的な料理例と合う十四代のタイプ、温度帯、合わせ方のコツを詳述します。家庭の晩ごはんから特別なコースまで応用できる実践的な内容です。

ペアリングの基本原則

| 相性は“引き立て合う”か“中和する”か | 料理の主張が強ければ風味の強い酒を、繊細なら香り重視の酒を選ぶと調和しやすい |

|---|---|

| 温度合わせが重要 | 冷たい料理には冷酒、温かい料理には常温〜ぬる燗を検討すると味のバランスが整いやすい |

| 食感を合わせる | 脂が多い料理には酸味のある酒、シャープな味にはコクのある酒が合うことが多い |

| 地域性を活かす | 地元の食材と地酒の組み合わせは相性が良いことが多く、地方の郷土料理とは積極的に合わせてみる価値あり |

前菜・小皿(軽やか系) — 香り系の十四代を低温で

| おすすめ銘柄 | 吟撰、槽垂れ、龍の落とし子(低温) |

|---|---|

| 料理例 | 刺身(白身、貝類)、カルパッチョ、和風前菜、冷製スープ、野菜のピクルス |

| 温度 | 5〜10℃(冷酒) |

| 合わせ方のコツ | 前菜は繊細なので、香りが華やかな吟醸系を低温で合わせると香味がぶつからず互いに引き立つ。脂の少ない白身は果実香系の十四代が味を引き立てる。 |

刺身・鮮魚 — 生の旨味を活かす冷酒選び

| おすすめ銘柄 | 吟撰、本丸(やや冷) |

|---|---|

| 料理例 | 刺身盛り合わせ、寿司、貝の酒蒸し |

| 温度 | 5〜12℃(鮮度や魚種によって調整) |

| 合わせ方のコツ | 脂の少ない魚は低温で香りを立て、脂の多い魚(サーモン、鰤など)はやや温度を上げて旨味を引き出す。しょうゆベースのタレが強い場合は、酸味がしっかりした十四代を選ぶと口中がさっぱりする。 |

魚介の旨味が強い料理 — バランス系で深みを支える

| おすすめ銘柄 | 本丸、純米(中取り) |

|---|---|

| 料理例 | 煮魚、魚介のブイヤベース、貝のクリームソース |

| 温度 | 10〜15℃(やや冷〜常温) |

| 合わせ方のコツ | 魚介の濃い旨味には、ほどよいボディと酸がある十四代が好相性。米の旨味が前に出る純米系は、コクのあるソースとも喧嘩しにくい。 |

野菜料理・和え物 — 透明感のある香りで軽やかに

| おすすめ銘柄 | 吟撰、槽垂れ、本丸 |

|---|---|

| 料理例 | 和え物、サラダ、白和え、天ぷらの軽い副菜 |

| 温度 | 5〜12℃ |

| 合わせ方のコツ | ドレッシングの酸味や和え衣の塩分とバランスを取りやすいのは切れ味のある吟醸系。油分に対しては酸味が口をさっぱりさせる。 |

肉料理(赤身・鶏・豚) — 濃厚系で旨味を受け止める

| おすすめ銘柄 | 双虹、秘蔵酒、純米・特別純米 |

|---|---|

| 料理例 | ローストビーフ、照り焼き、豚の角煮、鶏の塩焼き |

| 温度 | 常温〜ぬる燗(15〜42℃) |

| 合わせ方のコツ | 脂や甘辛いタレのある肉料理にはコクのある十四代を。ぬる燗にすると油っこさがなじみ、旨味が一体化する。濃厚系の十四代は熟成感が合う料理とも相性良し。 |

スパイシー料理・刺激の強い味付け — 中和と引き立てのバランス

| おすすめ銘柄 | 本丸、吟撰(やや冷) |

|---|---|

| 料理例 | アジア系スパイシー料理(タイ、ベトナム)、カレーのライトなもの |

| 温度 | 8〜15℃ |

| 合わせ方のコツ | スパイスの強さには、香り華やかで酸味のある酒が口内をリフレッシュ。濃厚カレーには熟成系十四代も試すと新しい発見がある。 |

揚げ物・フライ — 切れのある酒で口中を軽やかに

| おすすめ銘柄 | 吟撰、本丸(冷酒〜やや冷) |

|---|---|

| 料理例 | 天ぷら、唐揚げ、カキフライ |

| 温度 | 5〜12℃ |

| 合わせ方のコツ | 揚げ物の油分を切る酸味と切れのある酒が有効。後味がさっぱりし、揚げ物がくどく感じにくい。 |

チーズ・発酵食品 — 熟成酒や濃厚系で深みを出す

| おすすめ銘柄 | 双虹、秘蔵酒、熟成系十四代 |

|---|---|

| 料理例 | 熟成チーズ、味噌料理、ぬか漬けの副菜 |

| 温度 | 常温〜ぬる燗(15〜42℃) |

| 合わせ方のコツ | 熟成香やコクが強い酒は、発酵が進んだ食品と相性抜群。チーズの塩味や脂に十四代の旨味が調和してまとまりが生まれる。 |

デザート・甘味 — 軽い甘口で締める

| おすすめ銘柄 | 甘口リリース、熟成の甘口タイプ |

|---|---|

| 料理例 | フルーツ、和菓子、クリーム系デザート |

| 温度 | ロック・ソーダ割り・冷酒(5〜10℃) |

| 合わせ方のコツ | 甘味にはやや甘めの十四代が調和。デザートワイン感覚で余韻を楽しむとより美味しい。 |

実践ワーク:ペアリングを作る3ステップ

| 基準を決める | 「今日は魚中心」「今日は肉中心」など料理ジャンルを決める。 |

|---|---|

| 銘柄を選ぶ | 記事内の銘柄リストから2〜3本を選び、温度を調整して用意する。 |

| 順に試す | 前菜→メイン→デザートの順で試し、各皿ごとに「引き立てる」「中和する」「ぶつかる」の3段階で評価する。 |

このワークを数回繰り返すことで、「自分の家の定番ペアリング」が見つかります。

よくある失敗パターンと改善策

| 失敗 | 改善 |

|---|---|

| 香りが強すぎる酒を濃い味に合わせて 香り負けする | 温度を下げるか、酒を変えて香りを抑える。 |

| 燗が強すぎて香りが飛ぶ | ぬる燗を試す、もしくは別銘柄で燗向けの酒を選択。 |

| 酸味が強い酒を酸味のある料理に合わせて 口中が刺激的になる | 米の旨味がしっかりした純米系を選んで中和する。 |

ペアリングまとめ

十四代は銘柄ごとに表情が豊かなので、料理との相性を考えると楽しみが何倍にもなります。まずは「前菜には吟撰、刺身には本丸、肉料理には双虹や秘蔵酒」といったシンプルなルールを試し、家庭での実践を通じて自分だけのベストペアリングを見つけてください。ペアリングは「法則」と「遊び心」の両方が大切です。

日本酒「十四代」の保存・開栓後の取り扱い

十四代のような高品質な日本酒は、保存方法や開栓後の取り扱い次第で香味が大きく変化します。正しい管理を行うことで、購入時のフレッシュな味わいを長く楽しむことが可能です。ここでは基本から応用まで、家庭で実践できる管理法を詳しく解説します。

1. 保存の基本原則

| 温度管理 | 日本酒は温度変化に敏感。理想は5〜15℃の冷暗所。冷蔵庫の野菜室や専用の日本酒セラーが最適。 |

|---|---|

| 光の影響 | 紫外線や蛍光灯の光で風味が劣化。ラベル付き瓶はもちろん、透明瓶は特に遮光対策が必要。 |

| 振動の影響 | 長期保存中の振動は酸化や味の劣化を早めるため、瓶を立てて静置するのが望ましい。 |

| 立て置きの利点 | 酸素接触を最小化でき、瓶の底の澱も安定する。 |

2. 開栓前の取り扱い

| 冷蔵保管 | 購入後はできるだけ冷蔵保管。特に吟醸・大吟醸は冷暗所での短期保存が理想。 |

|---|---|

| 瓶を振らない | 底に澱がある場合は、瓶を振らずにゆっくり扱う。 |

| 光を避ける | 開栓直前までラベルの向きを変えず、直射日光や蛍光灯を避ける。 |

3. 開栓後の保存

| 早めに飲み切る | 開栓後、1週間以内が理想。 |

|---|---|

| 冷蔵保存 | キャップをしっかり閉めて、冷蔵庫に立てて保存。 |

| 光と温度変化を避ける | 横置きせず立てて保存し、光と温度変化を防ぐ。 |

| 香味が弱まった場合 | 開栓後に香りや味が弱くなった場合は、ぬる燗にすると香味が復活することがある。 |

4. 空気接触の影響と簡易対策

| 酸化を防ぐ | 瓶内の空気量が増えると酸化が進むため、飲み残しは早めに消費する。 |

|---|---|

| ボトルインボトル法 | 長期保存する場合は、空気に触れないように小瓶に分ける方法が有効。 |

| 保存グッズの活用 | 市販の日本酒用ワインストッパーや真空栓を使うと酸化を遅らせられる。 |

5. 香味変化の目安

十四代は比較的フレッシュで華やかな香りが特徴ですが、管理が悪いと以下の変化が起こります。

| 香りが飛ぶ | 酸化や光による影響 |

|---|---|

| 甘みや旨味がぼやける | 温度変化や長期保存による劣化 |

| 酸味が強くなる | 空気接触による酸化進行 |

このような場合でも、少量を燗にして香味を立たせたり、冷やして飲む順序を変えるなど、工夫次第で楽しめます。

6. 簡単な家庭用管理チェックリスト

- 購入後すぐに冷蔵庫へ

- 直射日光・蛍光灯を避ける

- 瓶は立てて保管

- 開栓後は1週間以内に消費

- 残量が少ない場合は小瓶に分けて酸化を防ぐ

取り扱いまとめ

十四代を最高の状態で楽しむには、冷暗所での保存、開栓後の迅速な消費、酸素や光からの保護が重要です。家庭でもちょっとした工夫で香味を維持でき、フレッシュな状態でのテイスティングやペアリングを長く楽しめます。

まとめ:日本酒「十四代」を楽しむためのポイント総括

本記事では、十四代のおすすめ銘柄や選び方、飲み方・ペアリング、保存方法まで幅広く解説しました。最後に、家庭で十四代を楽しむためのポイントを総括します。

1. 自分に合った銘柄選びが第一歩

- 初心者は「吟撰」や「本丸」で香味や飲みやすさを確認。

- 上級者や通好みには「七垂二十貫」「龍の落とし子」「秘蔵酒」など希少・個性派を選ぶ。

- ギフト用途には「双虹」が華やかで喜ばれやすい。

2. 飲み方で味わいを変化させる

- 冷酒:香りを楽しむ前菜や刺身に最適。

- 常温・ぬる燗:肉料理や濃厚な料理に合わせると旨味が引き立つ。

- 飲み比べ:同じ銘柄でも温度や器で印象が変わるので、少量ずつ試すのがおすすめ。

3. ペアリングで料理との相性を楽しむ

- 前菜〜デザートまで、料理ジャンルに合わせた十四代の選択がポイント。

- 酸味・香り・コクを意識して、料理の主張と酒の特性をバランスさせる。

- 家庭でも実践ワークを繰り返すと、自分だけのベストペアリングが見つかる。

4. 保存と取り扱いで香味を維持

- 冷暗所での保管、立て置き、光・温度変化の回避が基本。

- 開栓後はできるだけ早く消費することが望ましい。

- 残量が少ない場合は小瓶に分ける、真空栓やワインストッパーを活用すると酸化を遅らせられる。

5. 実践してわかる十四代の楽しみ方

十四代は銘柄ごとの個性が豊かで、温度や料理との相性で表情が大きく変わります。家庭で少量ずつ飲み比べたり、ペアリングを試すことで、毎回違った発見があります。

6. 最後に

十四代を楽しむコツは、「選ぶ」「温度を変える」「料理と合わせる」「管理する」の4ステップです。どれも家庭で簡単に取り入れられる工夫ばかりなので、ぜひ日々の晩酌や特別な食事で試してみてください。香味、香り、余韻すべてを楽しむことで、十四代の魅力を最大限に引き出せます。

これで、初心者から上級者まで、家庭で十四代を心ゆくまで楽しむための基本と応用が網羅できました。あなたの十四代ライフがより豊かで楽しいものになることを願っています。

▼十四代がなぜ人気なのかについてはこちらの記事もご覧ください

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません